岩手県生協連(滝沢市)は、2025年11月17日、盛岡市内の岩手県自治会館において、標記の会を開催しました。当日は県内の6生協から組合員・役職員たち60名が受講しました。

当日は、県生協連の吉田敏恵専務理事の司会で進行、開会のあいさつは、沼田聡県生協連常務理事、続いて、日本協同組合連携機構(JCA)の阿高 あや主任研究員による学習講演、3生協からの活動発表などを行いました。

参加者から、「講師の『生協や協同組合はいいことをやっているのによく知られていない。知っているのは内部の人間だけ』という話をきき、外部にいかに伝えていくかが大事だと思った」、「生協がこんなに世界で重要な存在になっていることを意識して活動していなかった」、「生協で活動していることを隠しがちだったが、もっと自信をもって広めていきたい」などの感想が寄せられました。

|

|

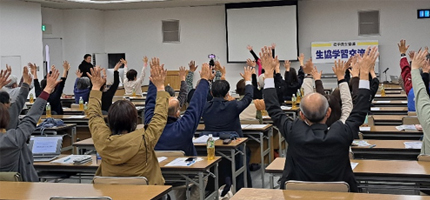

| ▲会場の様子 |

▲講師:阿高あやさん |

<交流会の概要と講演の骨子>

◇講演:制度疲労するSDGsと持続する協同組合―国際協同組合年に問う生協の存在意義―

講師:日本協同組合連携機構(JCA)阿高 あや主任研究員

【講演骨子】(当日講演より)

講師の阿高 あやさんは、日本の協同組合の社会的認知度が国際的(国連や途上国)には高い反面、国内でも外部(一般人)からは低いことを指摘されました。そして、協同組合の成り立ちをわかりやすく説明。また、「環境・開発レジウムの展開とSDGs」統合の国際的な現状について解説されました。さらに、「SDGs」が7分野、17目標、ターゲット197と包括的、かつ細かく規定されているため、その文脈と現場の実践とが乖離しやすいこと、国際的にも制度疲労をおこしていることなどについてお話されました。(以下骨子。詳細は別掲の講演当日資料を参照ください)

(1)世界の協同組合の現況:組合員数(1億5百万人)・役職員数(58万人)・生産付加価値額(5兆6千億円)・消費財供給高(4兆円)・出資金高(149兆円)

※日本協同組合連携機構(JCA)調べ

(2)一般人の協同組合の意識⇒理念への共感度は高い(73%)と高いが認知度低い(6.1%)。

※認識しているのは協同組合の内部のみ、外からはあまり認知されていない(広報の欠如)。

(3)協同組合誕生、ロバアト・オウエンと協同の思想、ラファイゼンと農村の協同(「一人はみんなのために、みんなは一人のために」は協同組合の理念として現在まで継承)、ロッチデール公正先駆者組合(1884年恐慌下の労働者による生活防衛への挑戦⇒組織の成長と「協同」から「教育・学び」の重視)※農協の元祖・産業組合法施行などは中略。生協・共済の始祖:賀川豊彦(日本と地域の実態に即した協同組合の社会実現)、国連でのICAの認知。

(4)環境・開発レジウムの展開(第二次世界大戦後に国際的レジウムの劇的増加)

(5)環境・開発レジウムの展開とSDGsへの統合。(2013年SDGs草案)

(6)SDGs本編2030アジェンダ「協同組合」(我々の世界を変革する持続可能な開発)

(7)SDGsの制度疲労1:(2020年以降は停滞。日本は「ジェンダー平等・持続可能な生産消費・気候・海洋・陸の生態系」で深刻な課題があると指摘)⇒SDGsの包括性に現場と乖離。

(8)SDGsの制度疲労2:2025年協同組合年・2026年国際女性農業者年?(何を実現?)

(9)2016年「協同組合の思想と実践」ユネスコ世界無形文化遺産へ登録。※共通の利益と価値を通じてコミュニティづくりをおこなえる組織であり、雇用の創出など様々な社会的問題へ解決策を編み出している」と評価されているが、現実はどうか?

(10)気候危機と食料主権―環境レジウムと農業政策の変容

(11)農村女性とジェンダー平等(制度の歴史と現実)⇒実現度:(経済60.4%・教育98.3%・健康97.3%・政治6.1%)。来年の国際女性農業者年では構造的な制度的格差の是正が要請されている。

(12)協同で支える未来へ⇒制度の再構築と生活実践の可能性

(13)地球規模で考え、地域で行動する(Think globally、Act locally)

地域で考え、地球規模で行動する(Think locally、Act globally)

講師:阿高あやさんの当日資料 (全文) はこちら【PDF:1.44MB】 講師:阿高あやさんの当日資料 (全文) はこちら【PDF:1.44MB】

◇3つの生協からの活動報告:

(1)いわて生協:鈴木理事:「地域での支えあい、つながりづくりを広げるための「子どもの居場所づくり」(フードドライブ・子ども食堂2割引き支援・高校生の学習の場づくり)の活動。

(2)生活クラブ:小山田理事:「エッコロ(はい、どうぞ)は組合員同士のたすけあい」の活動)

(「活動保障」・「共同購入保障」・「生活保障」「エッコロひろば:補助金」など)

(3)岩手県学生協:大志田理事:「くらしの出前声座:自動車事故を起こしたら」(大船渡小)

3生協の活動報告の当日資料はこちら【PDF:922KB】 3生協の活動報告の当日資料はこちら【PDF:922KB】

|

|

| ▲活動報告:いわて生協 |

▲医療生協の指導でストレッチ体操をする参加者たち |

●当日は、時間が足りなく、グループ交流はできませんでした。

最後に、現在県生協連・療生協が呼びかけてきた「学校給食費無償化要請一万人署名」が、「現在約7,000筆のため1万人目標を目指して取り組みの拡大をお願いします」と呼びかけて学習交流会を終了しました。

盛岡医療生協のホームページの特設サイトはこちら 盛岡医療生協のホームページの特設サイトはこちら

◇参加者の感想(一部抜粋紹介):

- 講師の『生協や協同組合はいいことをやっているのによく知られていない。知っているのは内部の人間だけ』という話をきき、外部にいかに伝えていくかが大事だと思った。

- 生協で活動していることを隠しがちだったが、もっと自信をもって広めていきたい。

- 生協の理念をもっと学ばなければ。学習はとても大事。

- 生協がこんなに世界で重要な存在になっていることを意識して活動していなかった。

- 他生協の活動が知れてよかった。生協に勤務していてよかったと誇りに思ういい機会になった。

■YouTube見逃し配信:

https://youtu.be/T0-H8KJmT00 https://youtu.be/T0-H8KJmT00

■二次元コード

<問合わせ先>

岩手県生協連 事務局 電話:019−684−2225

|